温暖化をめぐる理想と現実──実務家が語る国際環境政策の舞台裏

1.温暖化を取り巻く国際社会の変化

― 環境政策の分野に携わるようになったきっかけを教えてください。

私の経済産業省のキャリアの約3分の2を、エネルギー問題、温暖化問題、特に国際的なエネルギー・環境問題に関する業務に携わってきました。経産省のキャリア官僚としては特殊な経歴かもしれませんが、これらの分野に自分の専門性があると感じています。

現在、東京大学公共政策大学院では、その経験を活かし、エネルギーや温暖化問題を中心に、英語と日本語の両方で講義を行わせていただいています。

有馬 純 客員教授

― 本寄付講座が始まった2010年と現在(2025年)とでは、温暖化を取り巻く国際社会はどのように変化したとお考えですか?

2010年当時、温暖化対策の国際的枠組みは京都議定書が中心でした。この枠組みでは、日本を含む先進国のみが温室効果ガスの削減義務を負い、中国やインドなどの途上国には義務が課されていませんでした。

当時私は経産省で首席交渉官を務めており、こうした“先進国のみ”のアンバランスな取組では地球規模の課題は解決できないと、全ての国が参加する枠組みの必要性を強く主張していました。

これが実現したのが2015年のパリ協定です。この協定では、先進国も途上国も、自国の状況に応じた排出削減目標を掲げる「全員参加型」の新たな枠組みに転換されました。これが第一の大きな変化です。

もう一つの大きな変化は国際情勢そのものの緊張化です。2010年当時は、冷戦後の協調ムードが続いており、ロシアはG8の一員、中国も今のような地政学的脅威ではありませんでした。

しかし2022年のウクライナ侵攻、米中対立の激化等、いわゆる“新冷戦”の様相を呈しています。こうした対立構造は、本来各国が連携して取り組むべき地球規模課題にとって大きな逆風となっています。

殿木久美子

まとめると、2010年から2025年にかけて、

・温暖化対策の枠組みはパリ協定によって大きく前進した

一方で、

・国際協調を支える地政学的環境は大きく後退した。

この点が、温暖化対策における国際社会の大きく変化した点と考えます。

COPの主な流れ(2010〜2025)

| 年 | 開催地 | 主な成果・動向 |

|---|---|---|

| 2010 (COP16) | メキシコ・ カンクン |

カンクン合意。気温上昇を2℃未満に抑える目標が初めて正式合意される。 |

| 2015 (COP21) | フランス・ パリ |

パリ協定採択。全ての国が温暖化対策に取り組む初の枠組み。「1.5℃目標」も明記される。 |

| 2021 (COP26) | 英国・ グラスゴー |

「石炭火力の段階的削減」が史上初めて合意文書に。各国が2030年目標(NDC)を更新。 |

| 2022 (COP27) | エジプト・ シャルムエルシェイク |

「損失と損害の基金(Loss and Damage Fund)」設立で合意。気候被害を受けた途上国支援の新たな一歩。 |

| 2023 (COP28) | アラブ首長国連邦・ ドバイ |

初の「グローバル・ストックテイク」実施。各国の進捗を初めて正式にレビュー。 |

| 2024 (COP29) | アゼルバイジャン・ バクー |

途上国に対する新資金援助目標に合意。 |

― 今後のCOP、特にCOP30において、注目すべき論点は何でしょうか?

COP30は2025年にブラジルで開催される予定です。温暖化交渉の重要な論点としては「緩和(mitigation)と適応(Adaptation)」が中心になると見られています。「緩和」というのは温室効果ガスを削減したり抑制したりすることで、「適応」というのは、既に進行しつつある温暖化問題に具体的に対応することー例えば、海面上昇に対する堤防整備や、干ばつへの農業対応など——にどう具体的に向き合うかを問うものです。

過去を振り返ると、COP28(2023年)ではパリ協定の初の進捗評価「グローバル・ストックテイク」が行われ、我々がどこまで目標に近づいているか、足りないものは何かを議論しました。COP29(2024年)では、途上国への資金支援に関して、先進国が拠出すべき金額目標の設定が焦点でした。

これらに続くCOP30では、これらの「積み残し」の議論に加え、特に温暖化への“適応”をどう進めるかが大きなテーマになります。

中でも注目されているのが「GGA(Global Goal on Adaptation)」の議論です。これは、世界全体として適応に関するどのような目標を設定し、どの指標で進捗を測るのかを決める枠組みであり、COP30の主要な争点の一つになると考えられています。

― グローバル・ストックテイクでは、どこまで合意が進み、どのような課題が残されているのでしょうか?

グローバル・ストックテイクは、パリ協定の下で初めて「私たちはいま目標に対してどこまで進んでいるのか」を全体で評価する場でした。

注目されたのは、1.5℃目標の実現に向けて化石燃料のフェーズアウト(段階的廃止)をどこまで明記するかという点で、先進国・産油国・途上国・島嶼国の間で激しい議論が行われました。最終的には「化石燃料からの移行」という表現で妥協が成立しましたが、具体的な実行には各国の裁量が大きく残されています。

更に大きな課題は資金面です。脱炭素化には莫大なコストがかかるにもかかわらず、途上国が求めた年間1.3兆ドルという支援額に対して、合意されたのは3,000億ドル程度でした。しかも、その数字には米国(バイデン政権)の拠出も含まれており、トランプ政権は気候変動枠組条約関連の資金の拠出は一切しないと言っていますので、益々その金額は実現が困難になることが予想されます。

加えて、先進国も、現在は防衛費の拡大や国内経済の立て直しに追われており、途上国支援の「地合い」は一段と厳しくなっています。

結果として、いくら野心的なメッセージを盛り込んでも、資金が届かなければ途上国は行動できない。教育・貧困・保健といった喫緊の課題を抱える中で、長期的な気候対策に十分な予算を割くのは極めて困難な状況です。

このような現実を踏まえると、今後の進展を楽観視するのは難しい状況にあると思います。

―まさに同床異夢の状態がずっと続いていえる。

国際交渉は、そういう同床異夢が当たり前の世界であって、それが近年ますます顕著になっているということなのではかと思います。私自身、長らく交渉官を務め、表も裏も見てきましたが、残念ながら新聞に出ているような美しい世界では全くないということです。

2.アカデミアの役割と情報発信 ― 実務家としての知見をどう伝えるか?

― 一般の方々は、マスコミ報道を通じてしか情報に触れられないことが多い中で、アカデミアとして何をどこまで伝えるべきだとお考えですか?

私自身は、いわゆる“実務家教員”として、実務の部分にこそ自分の付加価値があると考えています。

国際法の専門家のように理論を中心に扱う立場ではなく、私は経産省時代に実際の国際交渉の現場に立ち、表の建前の世界と、裏の国と国の駆け引きを嫌と言うほど見てきました。

東大に着任後も、経産省などとの関係を通じて毎年COPに参加しており、現地での人的ネットワークから得られる実務的・現場的な情報に触れ続けています。そのことによって、マスコミなり、あるいは形而上的な世界での温暖化問題に比べると、より現実的な皮膚感覚の話を伝えられるのが、私のような実務家教員がアカデミアにもたらせる価値だと感じています。

― 立場が自由である故に真実を伝えられるということですね。

まさにそのとおりです。役所にいると、どうしても組織の方針に沿って発言せざるを得ない場面がありますが、その意味では、東京大学(大学院)の教授として、いろいろ自由に発信なり、執筆なりさせていただいている、ということを、非常にありがたく思っています。

― 現在、JOGMEC(独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構)にも所属されていますね。どのようなデータや手法を活用されているのでしょうか?

JOGMECは、かつての石油公団時代とは異なり、石油・天然ガスに加え、重要鉱物や風力・地熱といった再生可能エネルギー、更にはCCS(二酸化炭素回収・貯留)などの環境技術にも関与する総合的なエネルギー機関となっています。

私は特命参与として、JOGMECが実際のプロジェクトやコスト計算など、現場で直面している「生の情報」を受け取りながら、自身の国際的なネットワークを活かし、全体像を俯瞰する視点を加えることで、双方にとってより厚みのある議論や提案につながることを期待しています。

― 日本人は真面目なので、全ての取り決めに対して誠実すぎるほど真面目に守ろうとするのかもしれませんね。

確かに、日本は国際的な枠組みに対して非常に誠実に対応する傾向があります。 例えば、京都議定書の際、日本は不利な条件を受け入れた上で真面目に目標達成に取り組み、国内対策では足りずにロンドン市場で排出クレジットを大量購入しました。その結果、1兆円以上の資金が海外に流出し、外交的には明らかな敗北でした。

一方で、ヨーロッパは京都議定書締結時点で既に目標を達成しており、アメリカは離脱。日本だけがコストを一方的に負担した構図です。

このような経験を踏まえると、温暖化対策という「旗」は掲げつつも、その進め方には戦略的な柔軟さ=したたかさが必要です。

周囲の動きを冷静に見極めながら、国益を守る視点を忘れずに進めることが大切だと思います。

― 一般の人が難しい政策を実際に発信するのに工夫されていることとかありますか?

まさに今のインタビューの中でも思っていたんですけど、やはりできるだけ分かりやすく話をするように心がけています。

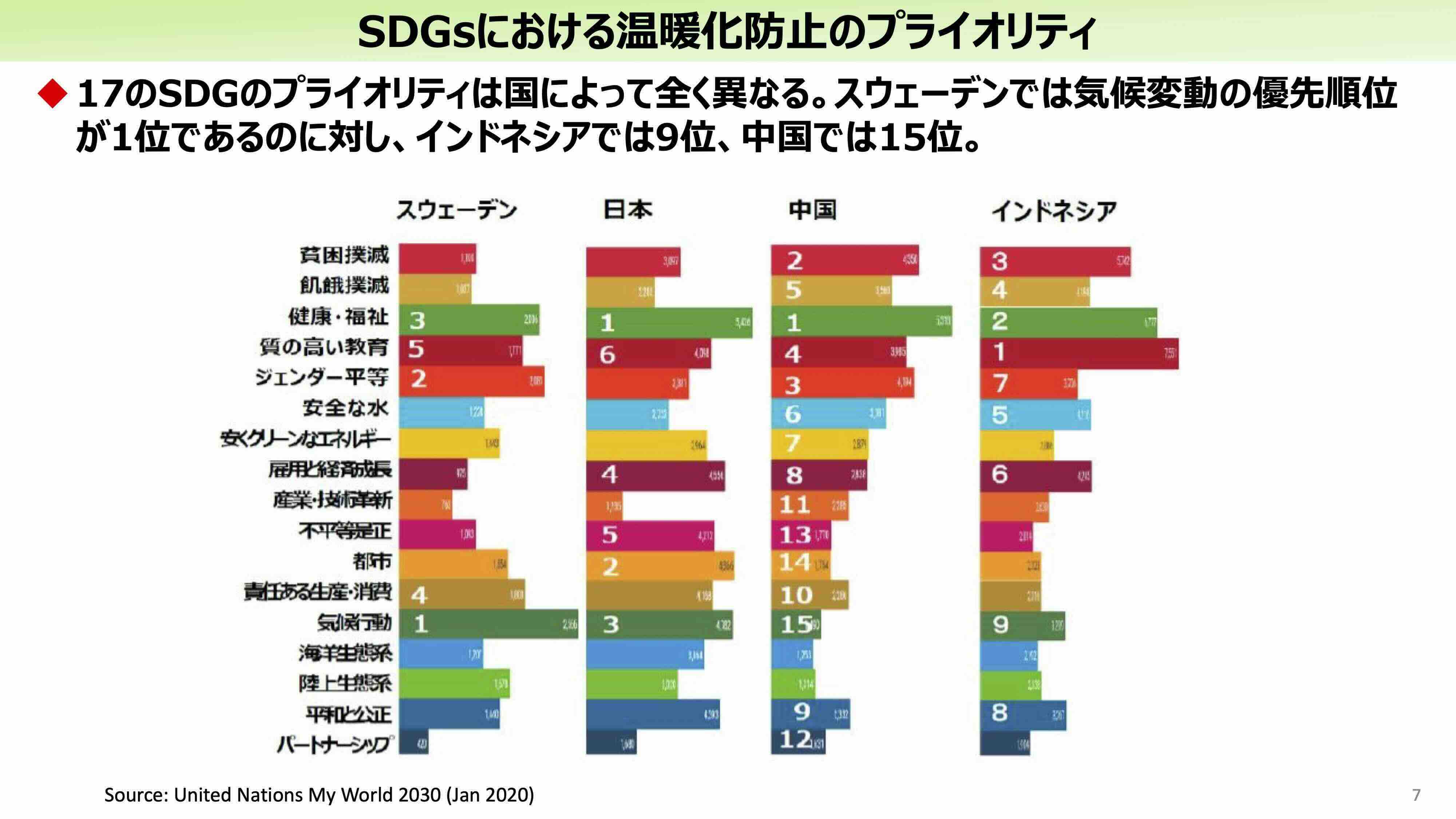

それから、温暖化問題を温暖化問題だけで切り離して考えるのではなくて、他の課題、例えばSDGsのような開発課題の中で捉える先進国と途上国で優先順位が違うとか、もう少し立体的に温暖化問題を見るような話ができれば、といつも結構気を使ってますね。

―

国際的な対話の場では、国益に関わる話題も含まれるかと思いますが、先生ご自身が気を配っていらっしゃる点はありますか?

また、日本では海外の情報があまり報道されないこともあり、日本人が海外の方と議論する際に注意すべき点があれば、ぜひ教えてください。

私はできるだけ英語の情報に目を通すようにしていますし、その国の現地メディアがどう報じているかも意識して見るようにしています。

残念ながら中国語は読めないため、どうしても英語圏中心になりますが、日本の報道はやや「外からの視点」に偏っているように感じることもあり、複数の視点を意識するようにしています。

たとえば米国でも、ニューヨーク・タイムズと、ウォール・ストリート・ジャーナルでは主張が大きく異なりますし、EUにおいても、欧州委員会と産業団体、労働組合では見解が食い違うこともあります。

そうした違いを比較することで、自分の見方が一つの枠にとらわれず、より立体的に物事を捉えられるのではないかと考え、意識的に取り組んでいるつもりです。

― 日本のメディアは海外報道に偏りがあると感じられるとのことですが、そう思われるのはどのような理由からでしょうか?

日本のメディアには、英語の報道をそのまま“縦に流す”傾向があり、独自の視点や分析が少ないように思います。また、全てではありませんが、どこか「日本はダメだ」と結論づけたがる“自虐的な論調”も見受けられます。

例えば、国際会議でNGOが発表する「化石賞」について、海外のメディアはほとんど取り上げませんが、日本のメディアだけはテレビカメラまで持ち込んで報道する。それは、日本の報道姿勢の一面を象徴しているように感じます。

私自身、交渉の現場で何度も化石賞を受けましたが、むしろ“化石賞をもらわないように交渉する方が、かえって日本の国益にならない”という思いで臨んでいました。こうした話をするとNGOの方から反発されることもありますが、交渉の現実はそう単純ではないのです。

― 気候変動問題では、市民団体やNGOの影響力が非常に大きいと感じます。先生はその存在をどのようにご覧になっていますか?また、現実の政策とのギャップについてはどうお考えでしょうか?

確かに、気候変動は他の政策分野と比べて、市民団体やNGOの影響力が非常に強いという特徴があります。彼らはこの問題への社会的関心を高める上で大きな貢献をしてきました。

ただ一方で、主張が現実から乖離しがちで、政策の実行速度や制約を無視してしまう傾向もあります。そのフラストレーションが、過激な抗議行動(名画への液体投擲や道路封鎖など)につながることもありますが、そうした行動はむしろ一般市民の理解や支持を失わせるリスクもあると感じています。

気候変動対策に必要なのは、注目を集める「アドボカシー(主張)」だけではなく、現実的な解決策=ソリューションです。

また、政策においては「コストの受容性」が大きな課題です。例えば、日本では依然としてガソリンや電力に補助金が出ている一方で、脱炭素のためにカーボンプライスを導入すると言っている。理想と現実のバランスをどう取るかが、いま問われていると思います。

― この点今回の参院選でも、

今のところあまりクローズアップされていませんね。

そうですね。今回の参院選では、物価高対策が争点となり、ガソリンの暫定税率の廃止といった政策が語られています。

つまり今は、脱炭素よりも「今のエネルギーを使いやすくすること」が優先されているのです。

本来であれば、脱炭素を目指すならエネルギー価格が高い方が消費が抑えられ、排出削減につながるはずです。しかし現実には、エネルギー価格の高騰が生活に影響を及ぼすと、人々の反発や政策転換が起こってしまう。

温暖化問題は理屈の上では否定されない崇高なアジェンダですが、いざ人々の生活に影響を与え始めると、その優先順位は簡単に揺らいでしまう——そうした脆さを感じます。

3.2050年はどうなっているとお考えですか?

― 社会や国際情勢が目まぐるしく変化する中で、2050年はどうなっているとお考えですか?

私は、2050年の時点で地球全体がネットゼロエミッションを達成しているとは思っていません。

もともとパリ協定でも「今世紀後半に実質排出ゼロを目指す」とされており、当初から2050年を明確なゴールとはしていませんでした。

それが1.5℃目標の登場によって、2021年に突然「2050年ネットゼロ」という非常に野心的な目標が国際的に設定されたのです。

私自身は当初からこの前提に無理があると感じていましたが、この1年でその限界が誰の目にも明らかになってきたと考えています。

―

2050年ネットゼロという目標について、現実的ではないと分かっていても、

公に「ファンタジーだ」と言いにくい空気があるのでしょうか?

確かに、「目標は高く掲げるべきだ」という空気は強く、多くの人が口にはするものの、内心では実現が難しいと感じている部分があると思います。

南十字星のように象徴的な目印として掲げるだけならまだしも、中には本気でそこから全てを出発させ、「化石燃料は今すぐやめるべきだ」といった極端な議論も見られます。

たとえば「2050年ネットゼロ」を前提に、「何年までに化石燃料をゼロにしなければならない」と逆算する“バックキャスティング”という手法は、途上国のエネルギー事情とは大きく乖離しているため、かえって反発を招いています。

その結果、「先進国の押し付けだ」との声が高まり、本来不可欠な国際協力が進まなくなっている。

だからこそ、理念だけでなく、現実に即した柔軟な議論が必要です。でなければ、気候変動という地球規模の課題が、南北対立を深めるばかりで、地球全体の利益にもつながらないと感じています。

4.次世代へのメッセージ

― 次世代の環境政策に関心を持つ若い世代へ、

伝えたいメッセージはありますか?

まず、高い理想を持つことはとても大切だと思います。環境問題は地球規模の課題であり、国境を越えた協力が不可欠です。

一方で、環境問題は他の多様な開発課題——貧困、教育、保健など——と密接に結びついており、特に途上国にとっては温暖化防止が唯一の優先課題ではないという現実もあります。

人口が増え、エネルギー需要が拡大する国々に対して、「太陽光と風力だけでやれ」というのは現実的ではありません。

だからこそ、理想と現実の両方を見据えるバランス感覚が大切です。

理想を持ちつつも、足元を見つめながら地に足のついた議論ができる——そんな姿勢を、次世代の学生にはぜひ大切にしてほしいと思います。

― 有馬先生は、本院で何度もBest Professor

Awardを受賞されていますが、

どのような授業を心がけていらっしゃいますか?

環境政策やエネルギー政策は、価値観によって議論の方向性が大きく変わる分野です。ですので、私は自分の経験や立場から話をしますが、それが「唯一の正解」だとは思っていません。

他の立場の専門家であれば、きっと全く違う見解を持つはずです。だからこそ、学生には主体的に異なる視点を持ち込み、議論にチャレンジしてほしいと常に伝えています。

価値観が分かれるテーマだからこそ、自分の意見を押しつけるのではなく、多様な視点を尊重する場として授業を設計するよう心がけています。

―

今まさに取り組んでいらっしゃる研究とその目的を教えていただけますか?

「環境政策の面白さはここにある!」という一言があればお願いします。

現在は、「1.5℃目標」や2050年カーボンニュートラルといった国際目標の現実性と、それに伴う政策の再構築をめぐる研究に注力しています。特に2021年以降、COPやG7をはじめとした国際枠組みでは1.5℃目標が前提とされていますが、現実の動向を見ると、その実現はますます難しくなっていると感じています。

そのなかで、「1.5℃が難しい場合、次に何を目指すべきか」問うとともに、アメリカ・ヨーロッパの脱炭素政策と経済競争力のバランスの再検討、更にはBRICS諸国など新興国による国際秩序の「民主化」や「多極化」を志向する動きが強まる中で、従来の先進国主導の気候アジェンダに対する新たな関与や発信にも注目しています。

今後、2025年・2030年に向けて国際気候政策がどのように再編されるかを丁寧に追いながら、その中で日本がどのような戦略をとるべきかを提言していくことが目的です。

気候変動は一過性の話題ではなく、確実に進行する長期的課題であり、エネルギー価格や中東情勢とも密接に絡んでいます。非常にダイナミックで難しい分野ですが、それだけに研究者として関わり続けたいと思っていますし、その考察を論考として発信し、学生にも伝えていくことが私の使命だと感じています。

― 現在の予測困難な国際情勢の中で、

日本政府にはどのような姿勢を望まれますか?

温暖化対策の必要性には私も一貫して賛同しています。ただ、気候変動は地球規模の課題であり、いわば「巨大な外部不経済のコストをどう分担するか」という国際的な駆け引きでもあります。

これまでの経緯を見ても、各国の負担は極めて不均衡です。特に日本は資源が乏しく、送電網も近隣諸国と接続されておらず、地理的制約も多いため、エネルギーコストの上昇は製造業を中心とした経済に大きな打撃となり得ます。

したがって、理想を追うだけでなく、「どれだけのコストをかけるのか」という視点を常に持つことが不可欠です。

脱炭素は重要ですが、原理主義的にコストを無制限にかけるのも誤りですし、米国のように政権交代に合わせて脱炭素政策を手放すのも本質を見失っていると思います。

日本は政策の継続性が強みであり、短期的な国際潮流に流されず、一貫性のある政策を持ちながらも自国の国益に基づいた慎重なコスト判断をしていくべきです。

それが、経産省の出身者として私が政府に強く望むことです。

― 有馬先生ご推薦の図書があれば教えてください。

①ダニエル・ヤーギン「新しい世界の資源地図:エネルギー・気候変動・国家の衝突」(東洋経済新報社)

②スティーヴン・クーニン「気候変動の真実ー科学は何を語り、何を語っていないか」(日本経済新聞社)

③「The Carbon Crunch Revised and Updated」 Dieter Helm (Yale University Press)

④IEEJ Outlook 2025(日本エネルギー経済研究所)

⑤有馬 純 「亡国の環境原理主義」(エネルギーフォーラム社)

― 今ハマってることは?

60代に入ってから、中学以来やめていたピアノを再開しました。現在は2週間に1回レッスンに通い、モチベーション維持のためにグレード試験にも挑戦しています。もともと音楽が好きだったこともあり、自分の指で音を奏でる楽しさを改めて感じています。先生からも「昔の感覚が残っていますね」と言われ、ブランクはあっても、完全なゼロからのスタートではないことを実感しています。

もう一つは水彩画です。こちらも2週間に1回ほど習っていて、最近ではiPadとスタイラスペンを使ったデジタルスケッチにも挑戦中です。なかなか面白いんです。

(企画・取材・構成・執筆=殿木久美子、東京大学リサーチ・アドミニストレーター)