パリ協定が提唱する将来の低炭素社会に向けて、再生可能エネルギーが重要な役割を果たすことが期待されていますが、一方、その普及拡大へ向けての経済的・技術的・制度的・政策的問題も大きな課題となっています。本シンポジウムでは、この地球規模の課題に向けて、他電源との比較も交えながら国内及び海外の専門家による講演・パネル討論を行いました。

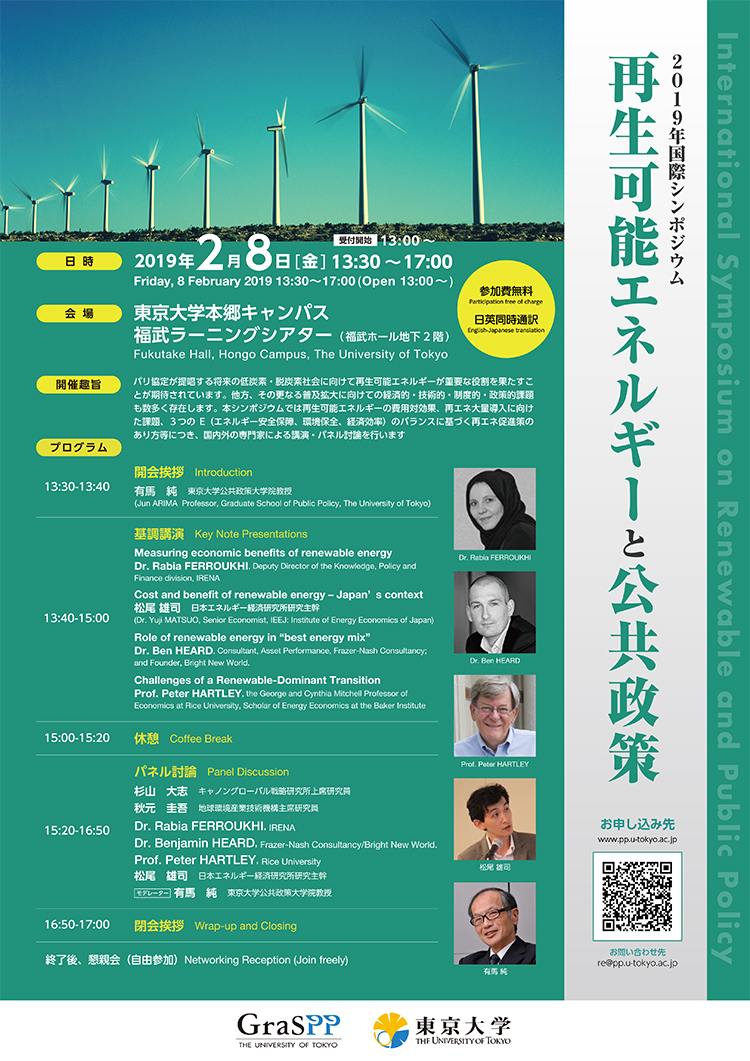

2019年 国際シンポジウム「再生可能エネルギーと公共政策」

International Symposium on Renewable Energy and Public Policy

目的と概要

開催報告

開催に当たって共同プロジェクト責任者である有馬純東京大学公共政策大学院教授より「パリ協定を踏まえ、世界が脱炭素化に向けて進もうとしている中で、再生可能エネルギーは気候変動防止、エネルギー安全保障を同時に達成する手段として大きな期待を集めている。再エネについてはコスト低減により最終エネルギー消費を100%で賄うことが可能との見方もある一方、補助金コスト、システム安定化コスト等を背景に再エネ中心のエネルギー転換にはまだ時間がかかるとの見方もある。本シンポジウムでは再エネ拡大のオポチュニティとチャレンジについて多面的な議論を行いたい」と趣旨説明がありました。

ンポジウムではまず4名の方から基調講演をいただきました。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)のRabia Ferroukhi 知識・政策・金融センター副所長より、再生可能エネルギーの経済的便益の計測について報告いただきました。

続いて日本エネルギー経済研究所の松尾雄司研究主幹より、日本における再エネ導入の費用便益について報告いただきました。

続いてライス大学ベーカー公共政策研究所のPeter Hartley 教授より再エネ中心のエネルギー転換の課題について報告いただきました。

最後にフレーザー・ナッシュ・コンサルタントのBen Heard 博士よりエネルギーベストミックスにおける再エネの役割について報告いただきました

後半のパネルディスカッションでは、上記の4名の基調報告者の方々に加え、キャノングローバル戦略研究所(CIGS)の杉山大志研究主幹、地球環境産業技術機構(RITE)の秋元圭吾チームリーダーにも参加いただき、有馬純教授のモデレーターの下でパネルディスカッションを行いました。再生可能エネルギー中心のエネルギー転換の可能性と課題、パリ協定の温度目標の実現可能性、再エネ大量普及に関するモデルの前提条件、便益の捉え方、変動型再エネの拡大に伴うシステムコスト、オープンエコノミーにおける再エネ推進索のあり方、日本への示唆等が取り上げられ、その後、会場参加者からの質問を含め、多様な視点から活発な議論が交わされました。

最後に有馬教授より「再エネが今後、ますます大きな役割を担うことは確実であり、再エネの強みと弱みをよく認識しつつ、エネルギー温暖化政策の目的達成に向けて有効に活用していくことは公共政策の役割である。公共政策大学院では引き続き再エネの多面的な価値と課題、公共政策の役割について研究を深めたい」と締めくくり、シンポジウムは盛会のうちに終了しました。

プログラム

| 13:30~13:40 |

|

|---|---|

| 13:40-15:00 |

|

| 15:00-15:20 |

|

| 15:20-16:50 |

|

| 16:50-17:00 |

|

|