I. 研究の背景 〜 世界で進む「ゼロ官僚制と見えないガバメント」への道

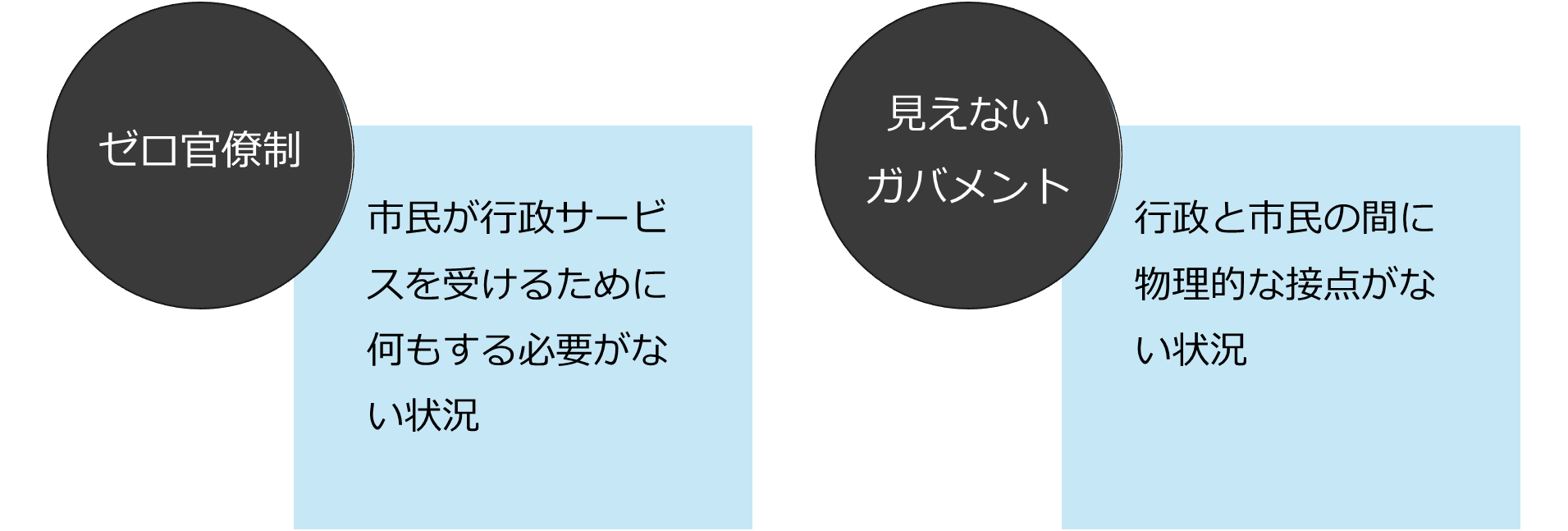

今から10年前の2015年、エストニアのロイヴァス首相が「エストニアのデジタル・ガバメントの未来像はシンプルだ。それは、ゼロ官僚制と見えない政府を実現することである」と述べている 。1本論文では、ロイヴァス首相のこの「ゼロ官僚制と見えないガバメント」という言葉を借りて、改めて下記(図1)のように定義した。

図1. ゼロ官僚制と見えないガバメントの定義

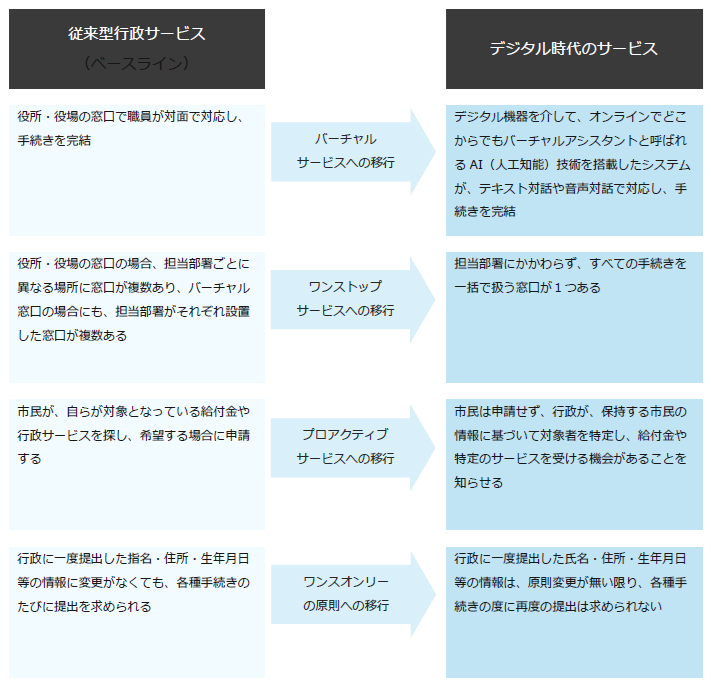

論文は「ゼロ官僚制と見えないガバメント」の実現に寄与するデジタル時代を代表する改革として、図2にある、①ワンストップサービス、②プロアクティブ(プッシュ型)サービス、③バーチャルサービス、④ワンスオンリーの原則によるサービスへの移行をあげている。

バーチャルサービス以外、デジタル技術がなくても実現可能ではあるが、高度なデジタル技術の進展とデータの共有・活用によって実現がより可能になるため、論文では4つをまとめて「デジタル時代のサービス(digital-era services)」と呼んでいる。そして、それぞれの移行前のサービスを「従来型行政サービス (traditional services)」としており、それがデジタル時代のサービスに移行することで「ゼロ官僚制と見えないガバメント」の世界に近づくと指摘する。

図2. 伝統的サービスからデジタル時代サービスへの移行がもたらす変化

様々な国が、変革のスピードは異なっても、デジタル時代のサービスへ移行しつつある。エストニアでは、婚姻と離婚以外の行政手続きはデジタルで済ませることができ、児童手当はプロアクティブに給付される。EU電子政府行動計画2016-2020 では、署名国にデジタル・バイ・デフォルト(デジタルでの提供の前提)やワンスオンリーの原則を遵守するよう求めている。日本でも、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」などで、デジタル時代のサービスが言及されている。

このまま「ゼロ官僚制と見えないガバメント」に近い世界が現実となると、世の中における市民と行政の関係性にも影響するだろう。これまで行政学では、ストリート・レベルの官僚制や行政手続きの負担(Administrative Burden)が大きなテーマとして扱われてきた。しかし、長い間多くの研究で扱われてきたこれらの概念や理論がもはや関係なくなるか、見直されるべき時代に至るのだと考える。

II. 研究の問いと仮説

こうして市民と行政のインターフェイスは大きな変革を遂げようとしているが、人々はこれを本当に望んでいるのか。これはユーザー中心で行政サービスをデザインするために必要な問いである。

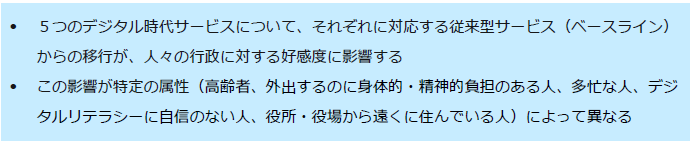

本論文では、先の4つのサービスに加え、従来の役所・役場の窓口からバーチャルサービスへの完全な移行(以下、「バーチャルのみのサービス」)より現実的な、従来の窓口とバーチャル窓口を併用するサービス(以下、「ハイブリッドサービス」)を加えた5つのサービスに関して、下記の仮説を立てている。

デジタル時代のサービスへの移行は、一見市民の生活を楽にし、皆がそれを望んでもおかしくないと思われるかもしれない。しかしながら、論文では先行研究を引用しつつ、必ずしもそうではない様々な理由に言及しており、ほとんどの因果関係がプラスともマイナスともなりうる可能性がある。影響が属性によるとの仮説は交差作用のことをいっているが、それらのほとんどに関する仮説も正負の方向性をもたない。

この背景には様々な要因が絡んでいると思われるが、例えば、デジタル時代サービスは従来サービスの負担を解消するだけでなく、人間の介入が限られることで市民の扱いを標準化し公平性を達成する。このことは行政に対する好感度にプラスに働くようでも、Suzuki and Demircioglu (2021)2 が指摘するように、特別に配慮してもらうことを求めている社会的弱者にとっては、そのような公平性を歓迎しない可能性がある。

III. 取り残されるかもしれない誰かが、必ずしも改革を望んでいないわけではない

日本では、すべての人がデジタル化の恩恵を享受できるよう『誰もとりのこさない』デジタル化を目指している。デジタルディバイドの観点から、デジタルリテラシーの低い(と前提をおかれる)市民に気を配る政策議論は日本だけのことではない。

しかし、そういった議論で忘れられがちなのが、デジタル時代のサービスに対する絶対的嗜好は、従来型のサービス(ベースライン)と比較した相対的嗜好とは異なるということである。つまり、デジタル時代のサービスが嫌いではない人たちでも、従来の行政サービスの方が良いと思っているかもしれない。逆にデジタル時代のサービスを好まない人でも、従来の行政サービスと比べればデジタル時代のサービスへの移行を望んでいるかもしれない。

例えば、高齢者はデジタルリテラシーが低いと見られることがあり、それが本当だとしたらバーチャルサービスを歓迎しないように思われるかもしれないが、バーチャルサービスに移行することで、若い人たちに比べれば足腰の弱い高齢者が、遠くの役所・役場まで足を運ばなくてよくなるので、平均的に、どちらかというと移行してくれた方が嬉しいと思っているかもしれないのだ。

市民が改革を望んでいるかどうかの判断は、絶対的嗜好ではなく、このような相対的嗜好をみることが必要である。

IV. 研究の手法

2023年3月にインターネットパネルを利用し、選択ベースのコンジョイント(Choice-Based Conjoint: CBC)実験を実施した。CBC実験の利点は、従来型行政サービス(ベースライン)からデジタル時代のサービスへの移行が、行政の好感度という同じ結果に対して及ぼす効果を、高い内部妥当性をもって同時に推定することができる点である。その結果、異なるデジタル時代のサービスへの移行の、相対的な重要性を比較することが可能になり、優先順位の示唆につなげることができる。

2020年国勢調査の地域、性別、年齢分布に合わせ、日本に居住する18~79歳の個人から938名の回答を回収した。

V. 研究結果と示唆

以下が主に判ったことである。

- 一般的に、ワンストップ・サービス、ハイブリッド・サービス、プロアクティブ・サービス、およびワンス・オンリー原則に基づくサービスへの移行は歓迎される。

- 上記の4つのサービスのうち、特に、行政の好感度に最もプラスに影響を与えるのはワンスオンリーの原則への移行であり、次いでプロアクティブサービスへの移行であった。

- 上記の4つのサービスのうち、ワンストップ・サービスは、日本の重点計画では他のサービスより頻繁に言及されているが、好感度への正の影響は最も小さかった。

- 本研究では、一般的にデジタル化の文脈で弱者とされる人々、すなわち高齢者、身体的・精神的な負担を感じる人々、デジタルリテラシーに自信のない人々を含めても、デジタル時代のサービスへの移行が行政の好感度へ負の影響はほとんど確認されなかった。

- 例外として、身体的・精神的な負担を感じる人々とデジタルリテラシーに自信のない人々については、バーチャルのみのサービスへの移行による負の影響が見られた。

- ハイブリッドサービスについては、負担を感じる人、非常に多忙な人、デジタルリテラシーに自信のない人は、ハイブリッドサービスへの移行を歓迎はしている。ただし、それぞれ、負担を感じない人、多忙ではない人、デジタルリテラシーに自信がある人と比べて、その度合いが強いわけではない。

統計的な分析結果であるため、特定の例外や特殊な市民のケースについては、別途考慮が必要である。また、外的妥当性の限界にも注意が必要である。デジタルリテラシーに自信がない人も多数いたが、それでもインターネットで回答できる人に限定したデータに基づく結果であることにも留意すべきである。

そういった研究の限界はあるものの、この研究においては、おおむねデジタル時代のサービスは歓迎されることを示した結果であったといえる。

中でも、ワンストップサービスに移行することが、特に求められている。EUのデジタル・バイ・デフォルトのような動きもあるが、少なくとも本研究では、バーチャルへの完全移行ではなく、バーチャル窓口と物理的な窓口のハイブリッドサービスを確保することが望まれていることがわかった。

ハイブリッドではないバーチャルのみのサービスへの移行に関しては、不自由を抱えている人々とデジタルリテラシーに自信のない人々が明確に抵抗を示しているため、インクルーシブな行政サービスのデザインを推し進めるにあたっては配慮が必要である。

1 Republic of Estonia Government. (2015). Prime Minister Rõivas’s speech at Digital 5 network event Tallinn. https://valitsus.ee/en/news/prime-minister-roivass-speech-digital-5-network-event-tallinn

2 Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2021). Is impartiality enough? Government impartiality and citizens’ perceptions of public service quality. Governance, 34(3), 727-764.

論文情報

Aoki, N. (2025). En Route to “Zero Bureaucracy and Invisible Government”: A Conjoint Analysis of the Effects of Transforming the State-Citizen Interface on the Favourability of Public Administration in the Digital Era. Asia Pacific Journal of Public Administration https://doi.org/10.1080/23276665.2025.2478554