2025年3月24日、2024年度春季公共政策学教育部学位記伝達式を挙行しました。

国際学術総合研究棟SMBC Academia Hallで開催され、修了生に本教育部長から学位記が伝達されました。この春、73人の修士課程の学生が学位記を授与されました。

また、成績優秀者の表彰式も行われました。最優秀成績賞は学生1名に贈られ、成績優秀章は学生4名に贈られました。

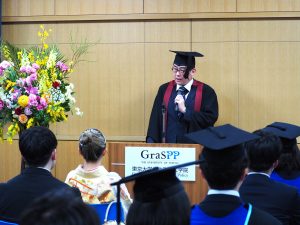

院長祝辞

本日は、専門職学位の取得大変おめでとうございます。2年間にわたる努力をされてきたご本人、その努力を支えてこられたご家族の皆さん、そのほかご列席の関係者の皆さんに心からお祝いを申し上げたいと思います。

修了式を執り行うにあたって東京大学の公共政策大学院で学んだことの意義についてお話ししたいと思います。2024年度は公共政策大学院が創立されてから20年目の節目の年でした。この節目を迎えるにあたり、教職員が集まり、私たちのミッションを再定義しました。結論として、私たちのミッションは世界の公共政策を向上させることにあるとしました。そのための方法として、教育活動を通じて公共政策分野のリーダーを育成すること、研究活動を通じて公共政策の向上に貢献する知識を生産しそれを広めることの二つを掲げることにしました。これらはミッションの再定義ですから、公共政策大学院ではリーダーの育成を強く意識した教育がすでになされてきました。これからその内容を簡単に振り返りたいと思います。

公共政策大学院では国際的に活躍する研究者が政治経済学の各分野の知見に基づいて高度な授業を展開する一方で、高度な職業経験を有する実務家がプロジェクトベースでの演習を行い、高度な知識を実務に近い環境の中で実践する機会を多く提供するようにしています。また、リーダーシップ論や交渉学といったソフトスキルを育成する授業が多数提供されているのもリーダーの育成を目指したこの大学院ならではの特徴だと思います。また、これらの学びをより深めたいと思った方には、リサーチペーパーや研究論文という形で知識を追求する機会があったかと思います。さらに、インターンシップ、交換留学、ダブルディグリーなど様々な外部機関との連携を通じて学びの機会をキャンパスの外につなげるような機会も多く提供してきました。また、学生の半分が留学生という環境の中にあって、日々国際交流の機会を持つこともできたのではないかと思います。

本日終了する皆さんも様々な形で提供されてきた機会を大いに利用してそれぞれの方にあったユニークな学びを積み重ねてきたと思います。これらの学術と実務の間を行き来するような経験は今後のキャリアを積み重ねていく上での確固たる土台となるものだと思います。また、公共政策大学院における研究教育の特徴は実証主義にあります。どんなに素晴らしい理念のもとに設計された公共政策であっても、それが想定通りに機能しないのでは意味がありません。政策が意図した目的を達成しているのかを観察し、うまくいっていないようであれば、その政策の廃止を検討したり、改善の方策を検討することが重要になります。これはEvidence Based Policy Makingの考え方であり、環境変化に適応しながら政策のうち手を変えていくアジャイルな政策形成という考え方にもつながっていきます。このような公共政策大学院での学びを基礎にしてそれぞれの持ち場での実践に務め、同時にそれぞれの仕事の中で必要な知識をしっかりと学び続けていってほしいと思います。公共政策大学院ではエグゼクティブプログラムも提供していますから、それらの機会も利用してください。

次に東京大学の公共政策大学院で学んだことの意義についてお話しします。私たちのダブルディグリーのパートナー校にはコロンビア大学、北京大学、LSE、シアンスポ、シンガポール国立大学といった世界に冠たる公共政策大学院が名を連ねています。これらの大学院の中にあって東京大学で学んだことの意義はどこにあるのでしょうか。私は日本を代表する大学である東京大学で学んだということの重みをかみしめていただきたいと思っています。

世界の政治情勢を考えると、米国と中国という二つの大きな力が内向きの傾向を強め地政学的な緊張が高まりつつあり、世界が分断していくことに多くの人々が懸念をいだいています。このような世界情勢の中で日本が非西欧にあって、長い民主主義の歴史を持った国であることの意義は高まっていると考えられます。皆さんご存じの通り日本では1868年に明治維新が起こり、その直後に明治天皇は新政府の方針を示す五箇条の御誓文を発出します。その第一条は広く会議をおこし、万機公論に決すべしというものでした。その後、明治政府は憲法を定め、国会を開き、曲がりなりにも立憲君主制の国を作り出しました。その後、近代日本の歴史は紆余曲折を経ることになりますが、議会制民主主義を排すべきだという意見が広範な支持を得ることはなく今日に至っています。非西欧国の指導者の中には民主主義というものは西欧諸国の文脈で成立した特殊な制度だという人がいるかもしれません。しかし、日本の長い民主主義の歴史は、民主主義が西欧社会でなくても成立する包摂性のある制度だということを示す貴重な反例を提供しています。この席には多様な国籍の方々がいます。しかし近代日本の民主主義の歴史は、日本人にだけ開かれたものではなく、様々な国籍の方々が共有できる一般性を持ったものだと思います。このような歴史を持った国を代表する研究教育機関である東京大学の公共政策大学院で政治、経済、国際関係を学んだことの意味をかみしめて国際社会にとびたっていっていただきたいと思います。

皆様の様々な方面での活躍を期待しています。卒業した後もホームカミングデーなどのおりをとらえて公共政策大学院との関係を維持していただければと思います。

以上、祝辞とさせていただきます。

東京大学公共政策大学院 院長

川口 大司